先輩インタビュー

これまでの経験を活かし

地元へUターン

安芸津町商工会 事務局長

三浦 仙哉

平成31年入所

令和4年3月現在

どうして商工会に入ろうと思いましたか?

A.私はもともと安芸津町出身で、33年間関東で大手電機メーカーに勤めていました。前職を希望退職した時に、地元にUターン。再就職先を探していた時に、広島県商工会連合会が商工会の事務局長を募集する求人を見つけました。中学の同級生が商工会に勤めていたこともあり、なんとなく商工会がどんなことをしているところかは知っていたし、事務局長というポジションもチームのまとめ役として、民間の経験を活かすことができると感じました。

仕事の内容を教えてください。

A.民間企業でいう『総務部長』のような役割だと思います。経営指導員をはじめとする職員が働きやすい環境を整えるのが私の仕事。役員と意思の疎通を図るパイプ役になったり、行政との話し合いを行ったり、対外的な書類を作成したり、裏方的な仕事が中心です。私が思う『働きやすい環境』とは、笑い声が聞こえる和やかな雰囲気。職員とのコミュニケーションを大切にしながら、いい人間関係が構築できていると思います。

仕事のやりがいは何ですか?

A.職員がにこやかに仕事をしている姿を見るとほっとします。それがいい環境づくりができている証。私にとって、みんなが仲良く談笑しながら仕事をしている風景を見ることが一番の喜びです。事務局長とはいわば『縁の下の力持ち』的な存在ですが、全体が見えていないとできない仕事。ノルマに振り回されることなく地に足を付けて、数字にこだわらずに中身に重点を置いて、事業そのものに専念できることが商工会のいいところ。そうした取り組みが評価され、職員が会員事業者に感謝される機会が増えることも、やりがいに繋がっています。

これからやってみたいことは何ですか?

A.前職の経験を活かして、事業内容のIT化を進めていきたいと考えています。これまで会員事業者への伝達方法は郵便が一般的でしたが、時間とコストがかかる上、きめ細かく声を拾い上げていくのは難しいと感じていました。ITを使ったコミュニケーションがとれれば、一歩進んだきめ細やかなサービスの提供も可能になります。FBや公式LINE、HPなどのツールは揃っていますが、コミュニケーションを取る方法としては確立できていません。会員事業所に周知することで、今後は事業所自体の販路拡大などにも活用できるはずです。また、IT関係のセミナーは開催しているものの、アンテナを張っている人にしか情報が届かない。本当に必要な人に必要な情報が届くように、会員事業所とのコミュニケーションの活性化が急務だと感じています。

休日の過ごし方やリフレッシュ方法を教えてください。

A.趣味はスキューバーダイビングとカメラ。コロナ禍になる前は、年に一度海外でスキューバーダイビングを楽しんでいました。また、落ちついたら行きたいですね。週末には、カメラを持ってふらりと出掛けるのが楽しみ。先日は香川県の「天空の鳥居」で知られる高屋神社に行ってきました。これからも美しい風景をカメラに収めていきたいです。

職員一人ひとりの自主性を尊重し、

地域で選ばれる商工会に

高陽町商工会 事務局長

上戸 昭吾

平成13年入所

令和5年12月現在

苦楽を共にした役員の声かけで古巣の事務局長に就任

信用金庫から転職し、経営指導員として高陽町商工会に11年間勤務した上戸さん。その後、広島県央商工会、呉広域商工会、広島県商工会連合会での勤務を経て、大崎上島町商工会で定年を迎えました。最初に配属された高陽町商工会の勤務が最も長く商工会の仕事を一から学び青年部も担当。当時の部員は、現在では商工会の会長や副会長などの役員を務められています。上戸さんは、「当時は地域活性化事業が多く、色々な事を青年部で勉強させて頂き、部員と同じ時間を共有し仕事として割り切らず部員の一員として一生懸命取り組み、仲間として信頼関係を築けたように思います。事業を通して、ひとつのことを一緒に作り上げた達成感は何にも変えがたいもので、楽しさだけでなく大変さも共有できたことが大きな財産になりました。」と当時を振り返ります。

上戸さんが定年退職する際、「高陽町商工会の事務局長をやらないか」と声をかけたのは、当時一緒に苦楽を共にした青年部出身の役員でした。上戸さんは「声をかけてもらった時は、うれしい気持ちと、今以上に地域や会員に必要な商工会にしなければいけないという重責を感じました。」と話します。

職員が自ら動ける環境づくりが職員の力を発揮させるカギ

事務局長になった上戸さんは、職員の自主性を尊重するスタイルで職員の資質向上を目指しています。「指示を受けてやる仕事の仕上がりは80%から90%程度。自主的に取り組んだ仕事は予想以上の力を発揮します。自分で考えて自分で動くことを職員に求めることで資質もモチベーションもアップします。そういう風土がここには昔からありました。」また、職員に常に伝え続けているのは『ご縁を大切にすること、やったことは全て自分に返ってくる、特に苦境時の相談や支援は会員の心に残るもの、会員一人ひとりに向き合った仕事をしてほしい。』と伝えています。

会員と真摯に向き合う姿勢が数字となって商工会の評価に

こうした職員の姿勢は成果につながり日本生活金融公庫のマル経融資の斡旋件数が県内一位に。経営計画策定件数や事業所向け補助金申請件数も県内トップクラスです。「職員全員が会員に親切で丁寧な対応を続けてくれた結果で職員に感謝している。」と上戸さん。また、商工会の活動に協力的な女性部の部員数は150名と県内で最大の組織になり商工貯蓄共済の加入数も県内1位となり表彰されています。「先輩達が築いてくれた素晴らしい環境で、職員が熱意を持って仕事に取り組み続けれるように引き続き全員で協力していきたい。」と語ってくれました。

一番頼られる商工会に

「誰でも遠慮なく来てもらえる商工会を目指して、これからは若い世代の経営者に向けた取り組みも必要だと感じています。HPやLINEなど情報の発信方法を模索しながら、必要な情報が必要な人に届く仕組みを作っていきたい」と上戸さん。最後に「あそこに行ったら問題を解決してくれると、会員さんに一番頼られる商工会に、みんなの力でしていきたいですね。」と笑顔を見せてくれました。

自分自身が進化し続けることで

これまでの職員像を打ち破る

ロールモデルへ

安芸高田市商工会 課長

経営指導員

井上 憲

平成11年入所

令和5年12月現在

地域経済を活性化させるだけでなくコミュニティの維持にも貢献

大学卒業後、社会人経験を経て商工会へ入所した井上さん。入所当時は、事業者の悩みや課題を聞き、その解決に向けて伴走型の支援を行っていくことが職員の仕事だと考えていました。様々な業種の事業者との対話の中で、それが徐々に変化し始めます。「経営指導員の仕事は、ひとつの事業所の課題解決に向けて動いているのではなく、地域全体の課題を把握し改善に努め、景況感を支える仕事だと感じるようになりました。日本の企業数全体の99.7%は中小・小規模事業者。その中小・小規模事業者を支えている商工会の一員として、地域経済の活性化や維持に繋がっていることに大きなやりがいを感じています」と井上さんは話します。

また、少子高齢化が全国的に進む中、安芸高田市も例外ではありません。「過疎が進み生活が成り立たなくなる人もいる中、地域のコミュニティを守っているのは小規模事業者です。そのコミュニティを守り続けるためにも、点の支援ではなく面の支援が必要になると考えています。地域全体の事業者を巻き込んで『これをやろう!』と先導できるのも商工会の職員。そこに携われることに誇りを感じています」。

決まった働き方がない分、アイデアと行動力で革新的な取り組みが可能

井上さんが理想とする職員像は『本質の伴走支援ができる』『スキルを磨いて信頼されるパートナ―になる』の2つ。「ありきたりの支援や得意分野だけを提供するような経営指導員にはならないぞ!とずっと思ってきました。経営指導員の中には『経営指導員とはこういうもの』だとイメージだけが固まっている人が多いように感じています。経営指導員は決められた働き方がない分、アイデア次第で革新的な取り組みができる自由度の高い仕事です。これからはこうした考え方や支援が求められる時代。私はこれまでの職員像を打ち破った新しいロールモデルになりたいと考えています。そのためには自身のモデルチェンジも必要で、ずっと変わり続けていかなければなりません。税務や金融、労務など、求められることもどんどん変化しています」。

商工会の中だけでなく、外部の専門家とチームを組んで仕事をするのも井上さんの大きな特徴のひとつ。「仕事を通して、同僚、専門家、その他の支援機関、会員事業所など様々な分野で活躍するロールモデルをたくさん見てきました。自分の中でこの分野ならこの人に頼みたいというアライアンスメンバーが確立しています。分野の異なる人たちと一つの課題解決のために組むことで、引き出しの数は格段に広がります。そこから刺激を受けることもしばしば。仕事の面白みに繋がっています」。

自身がロールモデルとなりイメージを覆す新しい職員像を

組織を率いる課長というポジションで仕事をしている井上さんは「自分がモデルチェンジするとともに、組織もモデルチェンジしていけたら凄くいい。新しい発想で新しい支援ができる、そんなチームを作っていきたいです」と話します。そして、課長という波及させやすい立場を最大限に活用して、県内、全国へとボトムアップしていきたいと考えています。

井上さんのロールモデルとなっているのが、経営指導員になって初めて配属された商工会の隣町の経営指導員の先輩、中原さんと山崎さん。二人の先輩の後任として配属された井上さんは、これまでの資料から経営の基礎となる財務をみっちりと学ばされただけでなく、その人柄を見聞きしていくうちに自身の職員像を大きく変えることになりました。「それまでの職員像は『面倒見のいい人』『頼めば何でもやってくれる人』というイメージ。中原さんと山崎さんはスキルと技術で信頼、そして人望を得た人でした。自分がなりたかったのはこれなんだ!と気づかせてくれた人。そこから経営支援がめちゃくちゃ楽しくなりました」。たくさんの人を巻き込みながら、広い視野で地域全体を盛り上げていく井上さんのスタイルは、きっと誰かのロールモデルとなっていくはずです。

会員からの信頼確保と自己実現のため、長年の夢だった中小企業診断士の資格を取得

福山北商工会 課長

経営指導員

大谷 逸人

平成27年入所

令和5年12月現在

県連の支援制度を活用し、夢だった中小企業診断士に

大谷さんは、18年間の地方公務員を経て入所した異色の経歴の持ち主。大学では経営情報学部に通い、その頃から中小企業診断士になることを夢見ていました。公務員時代には挑戦することができず、長年の夢を叶えるため商工会に入所。一年目は現場で仕事を覚えることに専念し、2年目から時間の融通が利く通信教育で勉強をスタートしました。令和2年8月には一次試験に見事合格。そこから広島県商工会連合会の制度を利用して、半年間中小企業大学校に通いました。この制度は学費や滞在費を負担してもらえるだけでなく、給料も支給される夢のような制度。大谷さんは、「みんなに行かせてもらっているというプレッシャーと戦いながら、絶対に資格を取得しなければいけないという強い気持ちで挑みました」と当時を振り返ります。努力の結果が実り、令和4年5月に中小企業診断士に登録しました。「なんの経験もない経営指導員は、会員事業所から見た時に不安しかありません。どうしたら認めてもらえるかを考えた時、この資格は私の中で必須でした。会員事業所の信頼を得ることができ、自己実現ができる。この2つの要素が力になりました」。20年越しの夢を叶えた大谷さんでしたが、ゴールだと思っていた資格取得は、いつからか同僚や会員事業所からの信頼を得るための手段へと変わっていきました。

課題を深掘りした本質的な支援が他の支援機関との差別化に繋がる

何かをしたいという事業者に対して使える補助金を探す対処型の支援ではなく、問題を論理的に深掘し課題を設定することで、+αの付加価値を付けた支援ができるようになったと感じているという大谷さん。課題の本質に迫り、経営力を再構築する伴走型の支援は、事業者自身のポジティブな意識改革にも繋がり、事業と真摯に向き合う機会にもなっています。大谷さんは「選択肢が増え、事業者が求めている以上の提案ができることが、中小企業診断士の強みだと思います」と話し、事業者に自走できる力を付けてもらうことを最終目標にしています。また、こうした支援こそが他の支援機関との差別化を図り、商工会そのものの存在意義を高めていくものだと熱く語りました。

転勤前の商工会では青年部の事務局を務め、次世代の組織を担う部員たちとも交流。「たくさんの経験を積ませてもらいながら、会員さんや部員たちに成長させてもらっています。経験値を高め、それをまた支援に反映させていきたいです」。

進化し続ける理由は行きたい道に行ける自分でいるため

今後は組織全体のスキルアップにも力を入れていきたいと考え、これまで各自がそれぞれ保管していた支援データを他の職員と情報共有しています。「職員同士の他の経営支援データから学ぶことは多い。自分のアップデートに繋げてほしいです」と話します。

大谷さんの目標は『常にいろいろな選択肢を持てる自分でいること』。事業者支援や会員との交流の中で、スキル、経験、知識を積み続けることで自己成長に繋げ、無限に選択の幅を広げていきたいと考えています。行ける道ではなく行きたい道へ進むため、今日も大谷さんは歩み続けます。

オーダーメイドの経営支援を

呉広域商工会 課長補佐

経営指導員

藤田 輝宏

平成29年入所

令和4年3月現在

現在の仕事内容を教えてください。

A.業務全体の管理と職員の育成などを行うマネージメント業務と、経営指導員として経営支援業務も行っています。経営支援業務では、コロナ関連の補助金や国の補助金の申請のサポート、資金繰り支援、事業計画書の作成支援などが主な仕事です。

どんな経営支援をしてきましたか?

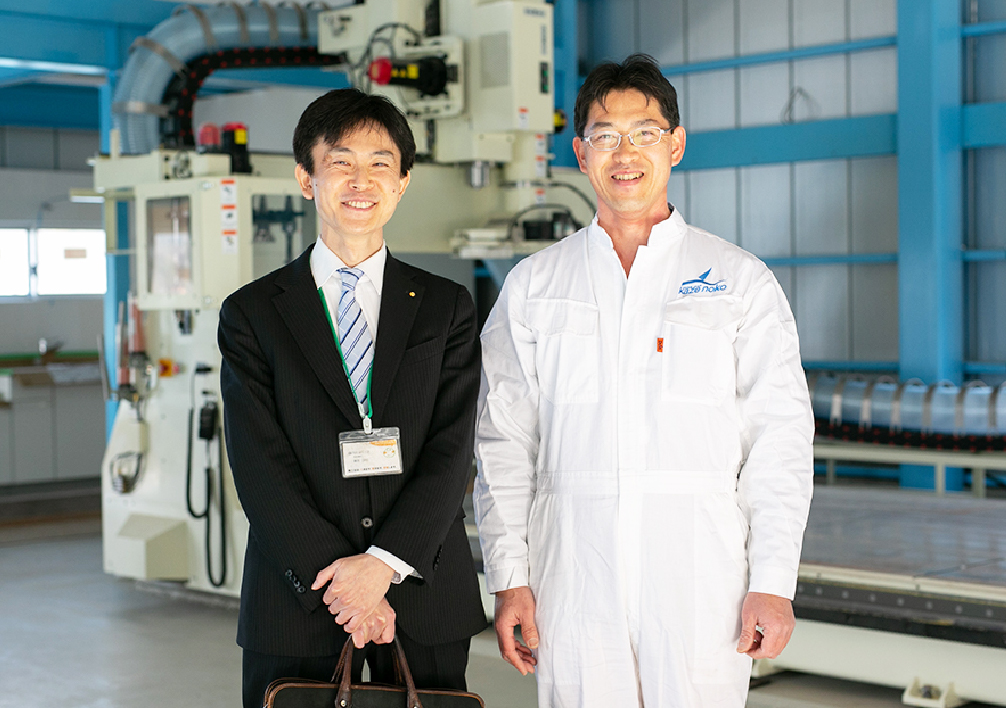

A.プレジャーボート等の船舶製造を手掛けている事業者のコロナ関連給付金の申請支援をした際、「5年先には船舶製造技術を活用して、風量発電事業へ参入したい。そのために新たな機械設備を導入したい」というお話を聞きました。そこで、導入に必要な経費の2/3が支援されるものづくり補助金の申請を提案。4ヶ月かけて一緒に申請書(事業計画書)を作り採択を受けることができました。また、新規事業参入に伴う新工場建設とほかの機械設備を導入するための資金調達支援や事業再構築補助金の申請サポートも行い、計画通りに新工場の建設と機械設備を導入することができました。社長からは、「こんなにも早く、しかもコロナ禍で新事業の礎を築くことができたのは商工会のお陰」と言っていただき、とても嬉しく思いました。

次に経営改善した事例としては、2019年の豪雨災害で被害を受けた農家さんが、農産物の出荷が出来ず資金繰りが悪化した時のこと。経営改善計画書を作成するとともに、毎月の資金繰り表を作成して月次で資金管理支援を行い、固定費の見直しを行いました。また、会員事業者同士のビジネスマッチングも行い、年間で売上が100万円アップし、2021年決算では最高益を更新することができました。

仕事をする上で大切にしていることは何ですか?

A.経営支援は職員だけで行うものではなく、事業者と一緒に挑戦することを大切にしています。支援は全てオーダーメイド。現状のヒヤリングから始まり、どこに課題を設定するのか、その課題を解決するために何をするのか、事業者とコミュニケーションを取りながらビジョンに向かって一緒に進んでいける伴走型の支援を心掛けています。私のモットーは「お金をかけずに自社でできることを会員事業者と一緒に考えチャレンジすること」。闇雲に補助金の申請をするのではなく、現状で工夫してできることを一緒に考え、取り組み、業績を上げて行くことがまずは大切だと考えています。

仕事のやりがいは何ですか?

A.経営改善に向けて会員事業者と一緒に考えた改善策の成果が出た時。会員事業者の「ありがとう」を聞いた時がやっぱり一番うれしいですね。ただ、経営指導員の仕事は創業支援や新規事業支援などの華やかなものだけではありません。年配の社長さんがコロナ禍で事業が成り立たなくなった時には、廃業のお手伝いをさせていただきました。廃業といっても何から手を着けていいのか分からないのが一般的。「情報をもらってサポートしてもらえたから、スムーズに廃業できた」と言ってもらえたことは今でも忘れられません。

休日の過ごし方やリフレッシュ方法を教えてください。

A.商工会の仕事はオンとオフがはっきりしていて、家族と過ごす時間が増えるなどプライベートが充実していると思います。帰宅途中には、真っ赤な音戸大橋をランニングして帰ります。いい気分転換になりますよ。

自分自身も一緒に成長できていると

実感できます

福山北商工会 課長補佐

経営指導員

南 夕佳里

平成15年入所

令和4年3月現在

どうして商工会に入ろうと思いましたか?

A.学卒後、中小企業で労務の仕事を担当していましたが、出産を機に退職しました。育児休業制度もあり、仕事を続けたい気持ちもありましたが、当時その会社では制度を利用する人はおらず、私自身も仕事と子育ての両立に対する不安から退職を選択しました。子育てに慣れた頃、商工会が補助員(現・経営支援員)を募集しているのを見つけ、経理や労働保険など、これまでの経験が活かせると思い応募しました。実家や家族の協力が得られたこと、そして商工会の子育てへの理解もあったことで再び仕事をすることを決めました。

補助員(現・経営支援員)から経営指導員になったのはなぜですか?

A.補助員(現・経営支援員)として15年間商工会業務(総務)を主に担当していましたが、入所後、徐々に経営指導員が行う支援業務にも携わせてもらえるようになりました。会員さんと関わる中で、直接相談をいただける一番近い存在であること、どんな事でもまず商工会に、南に聞いてみようと思っていただける存在になれることを目標にしてきました。しかし、色々な相談をいただいても、補助員のままでは支援にどっぷりと向き合う時間がとれなく、またノウハウも経験も培うことができず、時間と共にもどかしさが生まれていました。そんな時、「経営指導員にチャレンジしてみないか?」と事務局長が声を掛けてくださり、自分のスキルアップにも繋がるし、何より会員さんを応援する時間をしっかりと持てると思い、採用試験を受けることを決意しました。

これまでの活動で一番印象に残っている出来事を教えてください。

A.国の求める「働き方改革制度」に向き合い労働環境整備に取り組もうとする会員企業を支援し、一定の成果が得られたこと。また、その支援事例をもって経営支援事例発表大会「広島県大会」と「中国大会」に出場させていただいたことが特に印象に残っています。どちらも私にとって大変嬉しく、今後経営指導を行っていく上での自信と励みになりました。

仕事の魅力や面白さをどんなところに感じていますか?

A.事業者の相談に対して、一緒に考え、提案し応援して達成できる。一緒に何かを成し遂げることができるところです。記帳や給与計算、社会保険事務など「できない」と難色を示されていた事業者さんが前向きになっていく様子が見られた時はとても嬉しいし、自分自身も一緒に成長できていると実感できます。

休日の過ごし方やリフレッシュ方法を教えてください。

A.友人とランチに行くのが楽しみ。子どものこと、家のこと、老後のこと、仕事以外のことが話せる、私にとって大切な時間です。オンとオフをしっかり切り替えることが私のストレス発散法。仕事がひと段落した時には、夜な夜なぬり絵をして「無」になる時間を満喫したりもしています(笑)。

本人の能力を見える化して、

自ら成長したい気持ちを育む

神辺町商工会 課長補佐

経営指導員

藤本 貴史

平成15年入所

令和5年12月現在

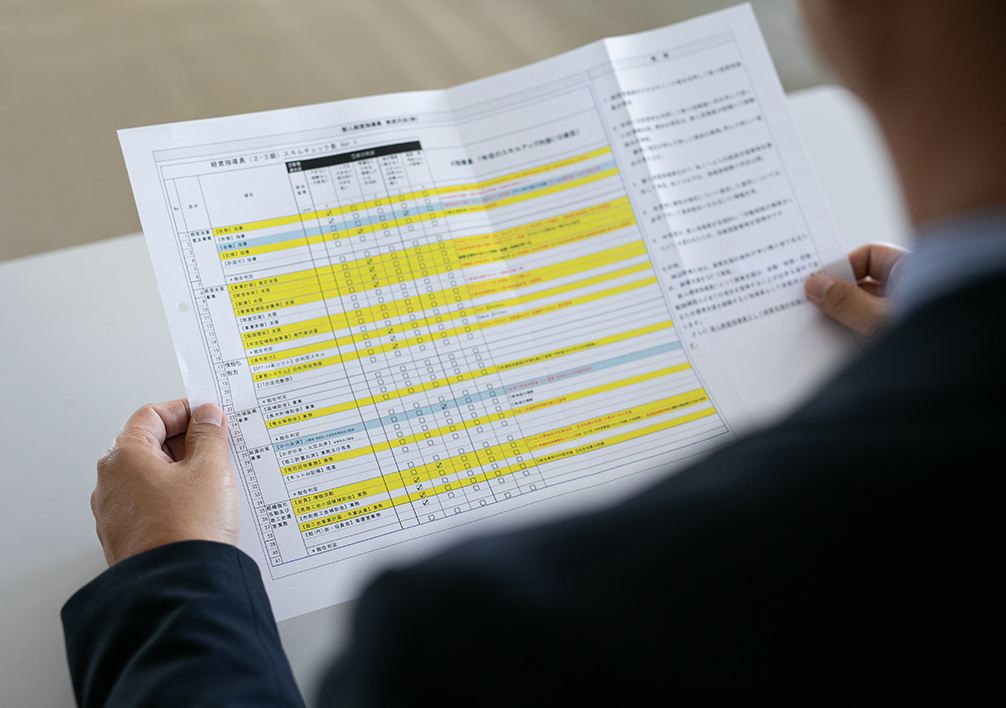

チェックシートを活用し、誰もが分かりやすいスキルアップを

事業所の経営指導とともに職員の育成にも積極的に取り組んでいる藤本さん。新しい職員が入所した際には、スキルチェックシートを活用しています。このシートは、経営指導員の仕事内容が細分化されて具体的に書かれており、それができるようになったかどうかを可視化していくためのもの。藤本さんは1年目から新人職員の育成に活用しています。「前職でスキルを身に付け、すでにできることは青、この1年で身に付けてほしいスキルを黄色で色分けして可視化します」。様々な業務の中で最も重きを置いているのが創業支援。「創業支援は、融資の相談や確定申告などの税務、労働保険、経営支援が一度に学べる機会です。売上が上がり来店者数が増えると本人の成功体験にも繋がる。事業者に固定観念がないので、課題に対しても新しい提案やアドバイスをすることができます」と藤本さんは話します。

藤本さんが育成の中で大切にしているのが『今やらないといけないことを明確にしてあげること』。課題を渡し、それを一つひとつクリアしていくことで確実にスキルアップできる仕事を用意。「小さな成功体験の積み重ねが前向きな姿勢を生み、本人自身ができないことができるようになりたいと思うようになります。今育成している職員は、自ら手を上げて労働保険の担当になり知識を深めています」。

本人がもともと持っている能力を認め、仕事に対する意欲をアップ

藤本さんが育成の際に心掛けているのが、配置や業務内容に配慮して前職のスキルを活かすこと。本人の力を活かして認めてあげることが、意欲にも繋がると考えています。「スキルを活かせる仕事に取り組んでもらうことで、同僚やお客様から認められる環境を作ることができます。職場や仕事が楽しいと思いながら取り組んでほしい」と藤本さん。一方で成長していくための“種”を提供していくことも忘れません。「成長するために最も必要なことは前向きな姿勢です。何をすればスキルが上がるのかを明確に示してあげること。やりたくないことを無理やりやっても成長しません。できるようになったらこんなメリットがある、将来なりたいビジョンに近づくために必要なことだと分かれば、その姿勢は変わります。成長するために自分の意思でスタートするのか、先輩から面倒くさいものが回ってきたと思ってやるのでは、全然成長速度が違う」と言い切ります。

外部にも頼れる存在を作り職員全員で情報共有

藤本さんは商工会の中だけでなく、外部に頼れる存在を作っておくことも重要だと言い、専門的な事案について相談できる相手を一覧にしたリストを作成し、職員間で共有しています。「リストは全て会員事業所で構成されています。職員が参考にするだけでなく、会員同士のマッチングにも活用できます。職場で誰でも同じ情報を共有できることも、安心感を与える要因の一つです」。今後の課題は育成のスピード感。「自分自身は一通りできるようになるまでに10年かかりました。今の育成プログラムでも5年はかかります。今育てている職員がどうやって人を育てるか。もう一つ先を見越した育成方法を一緒に考えていきたいと思っています」。

独自の育成プログラムで育てた職員は、2年目の年に県内の経営指導員が参加する事例発表大会の5人に選ばれ、結果を出しました。安心感を与えつつ、前向きな心とスキルを育むプログラムは、商工会組織の未来を担っています。

仕事を通じて出会う多くの人から

常に学びながらアップデート

沼田町商工会 主任主事

経営指導員

清代 茂樹

平成27年入所

令和5年12月現在

各分野のスペシャリストとの出会いが自身の成長を促す起爆剤に

前職は金融機関に勤めていた清代さんは、本当に支援が必要な人の力になりたいと思い、商工会への転職を決めました。入所5年目には、知識を増やし経営支援の幅を広げたいと考え、中小企業診断士の資格を取得。多角的な視点で会員事業所のサポートを行っています。様々な専門家と接する機会が多く、日々刺激を受けているという清代さん。「やっぱり専門家というのは、自分の知らない知識とノウハウをたくさん持っていて、話を聞いていると本当に面白い。WEBコンサルタントから写真の撮り方やSNSの情報発信方法を学んだり、社会保険労務士から労働問題や働きやすい環境づくりについて学んだり。大きな変化ではないかもしれませんが、常にスキルアップしているのを実感しています。入所した時に比べると、より事業者さんに寄り添った提案ができるようになったと思います」。写真の撮り方を学んだ際には、実際に一眼レフを買うほどのめり込んだそうで、その好奇心は増すばかりです。

自分自身の商品価値を高め、会員事業者に最善の支援を

支援を提供する会員事業者からもたくさんのことを学ぶ機会を得ているという清代さん。「ここは地域柄、創業する事業者が多い商工会です。目標に向かって真っすぐに、そしてポジティブに進む姿勢を見て、私も背筋が伸びます。その想いに応えたいと支援にも思わず熱が入ります」。清代さんは、この仕事の商品は自分自身で、常にアンテナを張り、その商品力を高めていくことが必要だと考えています。「新しい知識や経験を積んでいかないと自分の商品価値は下がるばかり。変化が激しい時代の中で、間違ったサービスを提供しないように、常に正しい情報を持つことが求められます。会員事業者との信頼関係を築いていくために最も大切なことです」。それは遊びも一緒。飲み会やゴルフなども清代さんにとっては新しいことを知ることができるチャンス。仕事も遊びも意欲的に取り組むことで、自身の成長に繋げていました。

「どの仕事もある程度の裁量を持って、自分で考えながら取り組んでいけるのが商工会のいい所。もちろん責任もついてきますが、任せてもらえることにやりがいを感じています」。

地域で選ばれる商工会、経営指導員になることを目標に

多くの人から様々な刺激を受けていく中で、私生活にも変化が表れてきたという清代さん。「商工会の役員や青年部の活動を見ていると、リスクを背負って事業を起こし、ビジョンに向かって突き進んでいくだけでも凄いことなのに、それに加えて地域貢献もされています。『地域のために』という熱い想いがその姿からあふれ出ているように見えます。それから私も自分が暮らす地域や子ども会の行事に積極的に参加するようになりました。これは商工会での出会いがなかったらやっていなかったと思います」。

清代さんの目標は商工会が地域の支援機関として一番に選ばれる存在になること。「困った時、一番最初に自分のことを思い出してほしいと思いながらいつも仕事をしています」。

仕事を通じて出会う多くの人から、常に学ぶことを忘れない清代さん。そのスキルは『会員さんのために』という想いとともに、どんどん高まっています。

地域の特性や課題を見極め

この場所ならではの事業を展開

安芸太田町商工会 主任主事

経営指導員

紙川 祐次

平成25年入所

令和5年12月現在

地域課題の解消に向けて企業と学生のコラボ企画をスタート

紙川さんは広島県商工会連合会で2年間経営指導員研修生として経験を積み、安古市町商工会に経営指導員として配属されました。1年目から経営発達支援計画の作成に携わり、四苦八苦しながら取り組む中で、この地域の特性や課題が見えてきました。この地域は代表するような特産品がなく、外から人を呼び込める観光地的な要素もありません。しかし高校や大学があり、学生が多い。企業と学生を結びつけたら面白い事業ができるのではないかと考えた紙川さんは、さっそく高校や大学に協力を要請しました。企業の特徴ある新商品の開発に取り組みたい思いと、学生の管理栄養学科で学んだことを活かしたいとの思いが見事に合致。2017年、企業と学生がタッグを組んで、新商品を開発するコラボ企画がスタートしました。「企業と学校が直接繋がることは難しいですが、商工会が仲介することにより、地域貢献の意味合いが強まり、連携が取れやすくなると感じていました。また、学校との繋がりを作ることができれば地域への就職にも繋がる。様々なメリットある事業にスタート当初は心を躍らせていました」と振り返ります。

学生との繋がりが新たなコラボ企画に派生。事業を通じて商工会の経験値もアップ

事業がスタートすると売れる商品を作りたい企業側と食べたいものを作りたい学生側で早くも意見の食い違いが発生。商工会は両者の意見を調整する役割として、事業者、先生、商工会職員がいく度も話し合いを重ねながら慎重に事業を進めていきました。完成した商品は女性部や青年部などの関係者を集めた試食会を実施し、意見を募りさらにブラッシュアップ。コンセプトシートを作成するなどターゲット層を明確にし、ビジネスとして成り立つ商品づくりに努めました。「立場の違う両者をどのようにまとめていくのか。バランスをとることの難しさや大切さを学びました」と紙川さんは話します。この事業にはこれまで10事業所が参加し、10種類以上のコラボ商品が誕生しています。

また、学校との繋がりができたことで青年部と安田女子大学との新たなコラボ事業もスタートしました。学生が会員事業所を取材し、魅力を発信する冊子「#地元で働く」を創刊。冊子では、学生が企業を取材して、学生目線で企業をPR。若い世代に地元企業の良さを知ってもらい、地元に就職するきっかけになればと考えます。「外部への人口流出に歯止めがかからない中、学生たちには地元の魅力的な企業に就職してもらい、まちを活性化させたい。事業を始めて5年目になる今年、卒業生が初めて青年部の事業所に就職しました。商工会がその一役を担ったことが嬉しい」。どちらの事業も5年目を迎え、商工会自体の経験値も上がったと言います。

“コラボ商品が外部で常設販売された” “売上がこんなに伸びた”など、事業者から嬉しい報告が届くことも。紙川さんは「これらの事業を通じて、事業者と何でも言い合える関係性を築くことができました。一歩一歩前に進んでいった過程の全てが宝物です」と笑顔を見せます。

これまでの経験と知識を活かし新境地でも新しいチャレンジを

紙川さんは今年、安芸太田町商工会に配属され、新境地で新たな挑戦を続けています。「安芸太田町は人口約5,600人、高齢化率55%、商工会会員数は240という圏内市場的には厳しいエリアです。売上アップこそが事業継続に繋がると信じ、まずは広島市内へ販売ルートの作成支援を行っていきます」と話します。さらに、この地域ならではの特徴を活かした新しいコラボ商品も企画中。「商工会同士が連携するなど、横の繋がりも活用しながら、今あるものを組み合わせて新しい付加価値をつけていく、そんな商品づくりをサポートしたいです」と紙川さん。これまでの人脈、経験、知識をフル活用し、新境地でも挑み続ける姿勢を忘れません。「商工会は、様々な取り組みにチャレンジできる場所です。自分で提案したことが実現できる環境に感謝しつつ、事業者さんのためになる事業を展開していきたいです」と締めくくりました。

経営指導員研修生から

経営指導員へ

高陽町商工会 主事

経営指導員

原田 光太郎

平成31年入所

令和4年3月現在

どうして商工会に入ろうと思いましたか?

A.大学で地域経済学を学んでいたこともあり、将来はそういった分野で活躍できたらと思っていました。偶然見つけた商工会の求人募集には『地域貢献』『地域活性化』など、自分の気になるワードをいくつか見つけ、応募してみることに。私は地域の商工会にいきなり配属されるのではなく、広島県商工会連合会の本部で経営指導員になるための研修を2年間受ける経営指導員研修生として採用されました。2年の研修の後、現在の高陽町商工会に配属されました。

研修生の時はどんなことをするのですか?

A.1年目は総務部に配属され、商工会とは何か?どんなことをするところか?といった基礎知識や仕事内容のほか、電話対応、文書の書き方など公的な機関ならではのルールなどを学びました。実務を通して、幅広く学ぶことができた1年でした。また、各地域の商工会の職員と仕事をすることも多く、様々な人と交流する中で商工会全体の動きを見る機会にもなりました。2年目は「経営支援課」への配属となり、より実務的な内容になり、初めて主担当の仕事を任せられるようになりました。1年目は職員との関わりが多かった仕事内容でしたが、2年目は会員事業者に向けて発信することが多くなりました。特に、会員事業者のために余裕を持ったスケジュール管理が重要だということを学びました。

研修中には、中小企業大学校に2回通い、販売促進の方法や財務のことなど、経営指導員として必要な知識を学ぶ機会もあります。県内外から人が集まるので人脈もできる。研修生として2年間学んだ中で一番大きかったのは、たくさんの人脈が作れたことだと思っています。このネットワークは商工会に配属になった今でも大きな力になっています。

商工会に配属されてどんな仕事をしていますか?

A.コロナ関係の国の支援金や補助金などの相談に対応しています。配属された当初は不安もありましたが、何でも教えてくれる頼もしい先輩ばかり。案件を一人で抱え込まずに、チェックしてもらったり、アドバイスしてもらったりしながら経験を積んでいます。今は不安に思うことはありません。研修期間に学んだことをやるだけだと思っています。

先輩方の背中を見て思うのは、商工会は、事業者に寄り添った丁寧な支援ができるところが魅力。支援が結果に繋がり『ありがとう』の一言をいただいた時に、この仕事に就いて良かったなと改めて思います。事業者さんと一緒に補助金などの申請書を作ることで、将来の方向性と、目標にたどり着くためのそのプロセスが見えてくる。未来を引き出し、それを見せてあげることで、事業者さんを前向きにできるやりがいのある仕事だと思っています。今後は商工会をもっと活用していただけるように、公式LINEやSNSなどでも情報発信していきたいと考えています。

休日の過ごし方やリフレッシュ方法を教えてください。

A.1年前に結婚し、家族ができたことでプライベートな時間の大切さを実感しています。妻と一緒に旅行に行ったり、お菓子をたくさん買い込んで家でアニメやドラマを見てゆっくり過ごしたり。家族と過ごす時間は、自分にとってとてもリラックスできる時間です。

市内飲食店の情報発信を支援

安芸高田市商工会 主事

経営指導員

清水 康平

平成29年入所

令和4年3月現在

どうして商工会に入ろうと思いましたか?

A.両親が公務員で、兄は教員。家族の姿を見て、私も将来、地域に密着しながら地域の力になれる仕事をしたいと思っていました。私の商工会に対するイメージは、お祭りやイベントを主催して地元を盛り上げているイメージ。「地域を元気にする仕事」というぼんやりとした印象しかありませんでしたが、補助員(現・経営支援員)の採用試験の募集を見つけ、夢の第一歩として受けてみようと思いました。

担当している仕事やプロジェクトについて教えてください。

A.補助員(現・経営支援員)から経営指導員の採用試験を受け、今は経営指導員として管轄エリアの小規模事業者の税務・経理などの質問に答えたり、コロナ禍で始まった国の支援策の利用促進(制度紹介・申請書作成サポート)などを主に行っています。特に力を入れているのが、小規模事業者持続化補助金など、事業の持続的発展にスポットを当てた支援です。中でも会社のビジョンを明確にする『事業計画書』の作成はとても大切。計画を実行するための専門家派遣、設備投資、効果測定など、達成までの道のりを一緒に進んでいける伴走型の支援を行っています。

これまでで一番印象に残っている仕事を教えてください。

A.安芸高田市商工会では、経営指導員がエリアごとに担当して企業の支援を行っていますが、市内の商圏だけでは限界があると感じていました。それが顕著なのが飲食業。当時、私も安芸高田市内に住んでいましたが、入り難さがありチェーン店をよく利用していました。そんな行きづらさをみんなが感じているのではないかと思い、外部から顧客を取り込むことが必要だと思ったんです。市内には会員事業所ではないところも含めて、約50の飲食店があります。個人店も多く、外へ情報発信したくてもその体力もスキルもないというところが大半。そこで、商工会として情報発信するためのツールを提供しようと考えました。それが冊子の『あきたかためし』。高齢者が多い地域柄を考慮して、ツールは紙媒体を選択。プロのライターとカメラマンに制作を依頼し、店の魅力を一店一店、丁寧に打ち出しました。コロナ禍ということもあり、十分な結果が出るのはまだ先になりそうですが、本を持って来店したり、「本を見てきました!」と声を掛けてもらったり、お店側も手応えを感じています。とても好評で2022年2月には第3弾を発刊。また、飲食店情報メディア『おいしんぐ』とコラボしてWEBでも情報を発信しています。

仕事の魅力や面白さをどんなところに感じていますか?

A.事業者のために本当に必要な支援がトコトンできる点。行政にはできないきめ細やかでより踏み込んだ支援を実行できるのが商工会のいいところです。廃業を考えていた事業者さんが一緒に経営課題解決に取り組み、廃業を思いとどまった時は本当にうれしかった。経営者の希望に満ちた笑顔を見ることがやりがいに繋がっています。

休日の過ごし方やリフレッシュ方法を教えてください。

A.私は小中高、大学と吹奏楽部に所属してトロンボーンの演奏を行ってきました。今は、安芸高田市消防音楽隊に所属しています。仕事もほとんど定時に終わるので、平日の練習にも参加でき、休日には演奏会にも出演してリフレッシュしています。

経営指導員を支える縁の下の力持ち

広島安佐商工会 主事

経営支援員

江口 史織

令和3年入所

令和5年12月現在

自らを高め進もうとしている人が多く何事にも前向きに取り組める環境がある

経営支援員である江口さんの仕事は、ひと言で言うと経営指導員の補佐的な役割。商工会の経理や資料作成、会員管理、共済の手続きなどを担い、経営指導員が円滑に業務を行うためになくてはならない存在です。

広島安佐商工会では、2022年から広島県が推進する「実践DX道場」に参加し、商工会内のDX化に取り組んでいます。会議の議事録や議題などを共有できるビジネスチャット『LINE WORKS』の導入や『ITパスポート』(国家資格)取得などを後押しし、商工会全体のアップデートに挑戦中。『広島県リスキング推進宣言制度』を活用して、ITパスポート取得支援制度において試験受験料の補助も受けられるようにしました。

気持ちを奮い立たせてくれる職員と会員との強固な信頼関係

江口さんが実感しているのは、職場環境の良さ。同僚の職員たちから常に刺激を受けていると言います。「自分の仕事に誇りを持って働いている人ばかり。コロナ禍では、ライフライン維持のために現場で働く医療機関の方たちと同じように、自分たちもコロナ禍で影響を受けて困っている事業者さんを支えるエッセンシャルワーカーだという気持ちで支援している同僚を見てきました。私はこれまで子育てがメインでスキルや経験、知識はまだまだ未熟。まずはITパスポートの資格を取得し、中小企業診断士の資格を取得するための勉強をスタートしました。経営指導員が会員事業者から頼りにされている姿、感謝されている姿を見る度に強固な信頼関係を感じ、自分自身もこうなりたい」と熱くなります。

一番身近な存在で一番刺激を受ける人同僚というより同志のような存在

江口さんの担当は商工会の経理。職員間が連携し情報を共有することで、キャッシュレス化などの業務の効率化に努めています。

同僚は江口さんについて、「誰に対してもフラットで自分の考えを伝えながら、相手を納得させる力がある人。強さと優しさのバランスが素晴らしいんです。子育てをしながら陰でしっかりと努力もしていて、そんな人になりたいと思わせてくれる人です」と絶賛。

職員相互が一番刺激を受け、それぞれの良さを発揮しながら、互いを高めていく強固な信頼関係を築いていました。